Es gibt einige weitere Prinzipien, an denen wir uns orientieren können, um die kognitive Belastung zu reduzieren:

Text und Bild rücken zusammen – oder das Prinzip der räumlichen Kontiguität

Ein wichtiges Prinzip wird mit der Integration des Texts in die visuelle Darstellung bereits erfüllt. Es ist für das Lernen besser, wenn Text nicht unterhalb einer visuellen Darstellung steht (oder noch schlimmer: auf der nächsten Seite). Ideal ist es, den Text in kurzen Worten oder Sätzen direkt in die Grafik zu integrieren.

Max hat also das Prinzip der räumlichen Kontiguität bereits erfüllt.

Beispiele zum Prinzip der räumlichen Kontiguität

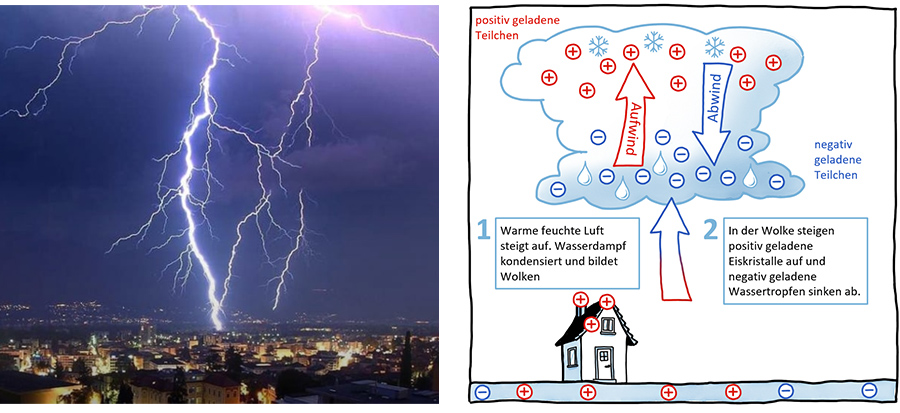

Beispiel Blitz

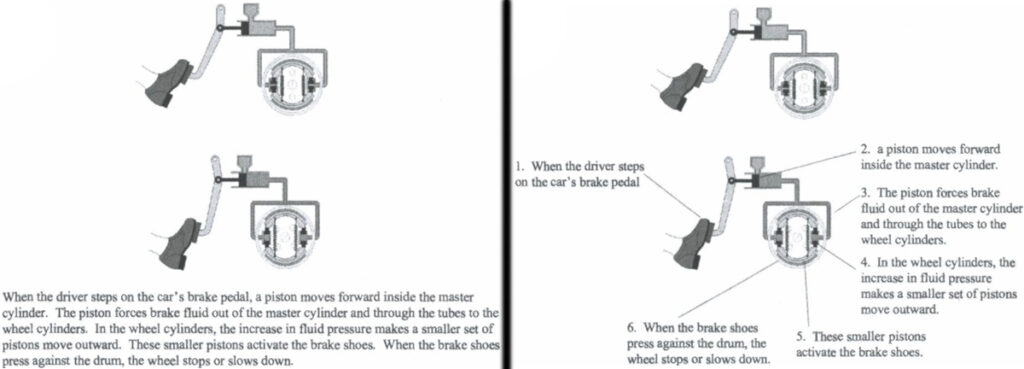

Beispiel Bremse

Diese Darstellung ist aus einem Experiment zum Prinzip der räumlichen Kontiguität entnommen. Eine Gruppe lernte mit der integrierten Darstellung rechts und die Kontrollgruppe mit der Darstellung links, wie sie häufig in Schulbüchern zu finden ist. Die Variante rechts hat zu signifikant besseren Lernresultaten in einem anschliessenden Transfer Test geführt (vgl. Fiorella & Mayer 2022).

Prinzip des Hervorhebens

Max überlegt sich, die wichtigsten Begriffe visuell hervorzuheben, indem er sie etwa fett macht oder farblich markiert. Tatsächlich ist es eine sehr gute Idee, visuelle Gestaltungselemente wie Untertitel, Kästchen, fett oder farbig hervorgehobene Textstellen, Diagramme mit Untertitel oder eine umrandete Aussage usw. einzusetzen. Solche visuellen Elemente dienen quasi als Anker für das Auge und helfen den Lernenden, sich im Text zu orientieren. Dadurch können Lernende ihre Aufmerksamkeit viel besser steuern, als wenn es ein weitgehend unformatierter Fliesstext ist.

Mit dem Einfügen von verschiedenen Arten der Hervorhebung erfüllt Max das Prinzip des Hervorhebens (auch Signaling Principle genannt, vgl. Van Gog, 2022).

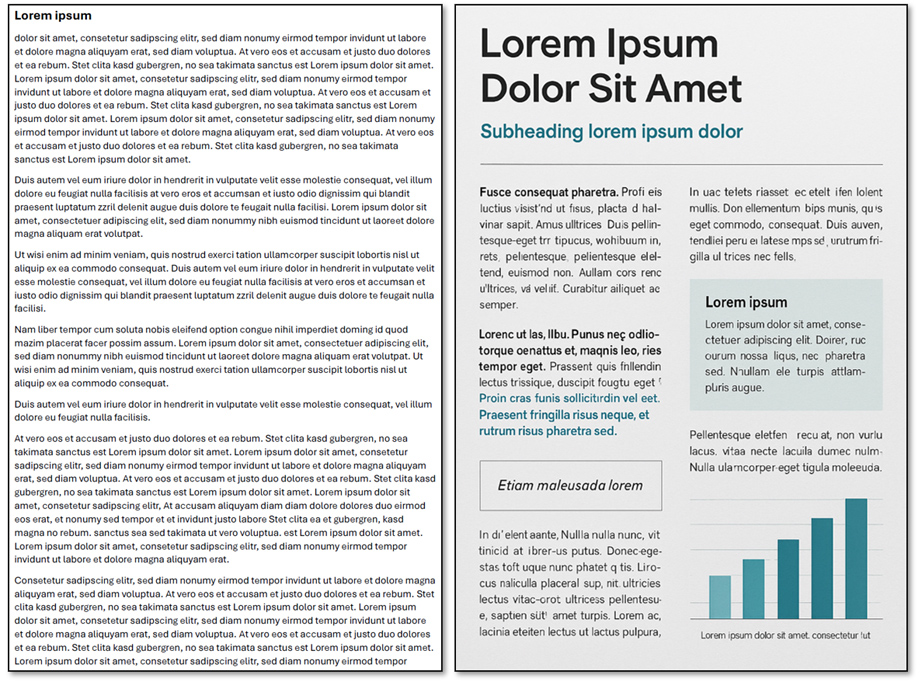

Beispiel zum Prinzip des Hervorhebens

Die Version rechts mit den Hervorhebungen erleichtert das Lernen indem es die kognitive Belastung reduziert.

Das «interessante Detail» – oder das Prinzip der Kohärenz

Max findet seine digitale Lerneinheit ein wenig trocken und überlegt sich, sie mit ein, zwei interessanten Details aufzulockern. Er könnte von seinem Grossvater erzählen, der einen Blitzschlag überlebt hat. Oder ein Bild des Menschen einfügen, der die meisten Blitzschläge überlebt hat.

Damit würde er das Prinzip der Kohärenz verletzen. Solche interessanten Details lenken von den tatsächlichen Lernzielen und -inhalten ab. Das gilt insbesondere für eine digitale Lerneinheit, die selbstgesteuert erarbeitet wird.

Vertiefendes Beispiel aus der Forschung zum Prinzip der Kohärenz

Der Rat, interessante Details eher wegzulassen, ist für viele Lehrpersonen überraschend. Um die Begründung dafür besser nachvollziehbar zu machen, betrachten wir hier ein Beispiel aus der Forschung zum Prinzip der Kohärenz.

Eine Gruppe erhielt den untenstehenden Text. Es geht um Zellbiologie und das Lernziel ist, dass die Lernenden Lyse und Budding beschreiben können. Im zweiten Teil des Textes können die Lesenden vermutlich schnell erkennen, was das interessante Detail ist. Die Kontrollgruppe hatte den gleichen Text erhalten, aber ohne den zweiten Teil mit dem interessanten Detail.

Text aus der Studie: Schritt 5: Loslösen von der Wirtszelle

Die neuen Teile werden in der Wirtszelle zu einem neuen Virus verpackt. Die neuen Viren lösen sich von der Wirtszelle. In einigen Fällen brechen sie die Wirtszelle auf und zerstören sie dabei. Das wird Lyse genannt. In anderen Fällen stanzen sie einen Teil aus der sie umgebenden Zellmembran heraus, was als Budding bezeichnet wird.

Eine Studie, die von Forschern der Wilkes University in Wilkes-Barre, Pennsylvania, durchgeführt wurde zeigt, dass Menschen, die ein- oder zweimal pro Woche miteinander schlafen, immuner gegen Erkältungen sind als Menschen, die auf Sex verzichten. Die Forscher glauben, dass die Aktivität im Schlafzimmer irgendwie die Produktion eines immunstärkenden Antikörper namens IgA stimuliert.

In einem anschliessenden Test über Lyse und Budding schnitt die Kontrollgruppe signifikant besser ab als die Gruppe, die das interessante Detail erhalten hat. Es scheint, dass das interessante Detail von den eigentlichen Lernzielen ablenkt (vgl. Mayer, 2014).

Zusammenfassung: Extrinsische kognitive Belastung

Prinzip der räumlichen Kontiguität: Menschen lernen besser, wenn visuelle Darstellungen und dazugehörige Worte nahe beieinander platziert sind (anstatt weit auseinander bzw. auf der nächsten Seite).

Prinzip des Hervorhebens: Menschen lernen besser, wenn Hinweise die wichtigsten Elemente bzw. die Struktur/Organisation des Materials hervorheben.

Prinzip der Kohärenz: Menschen lernen besser, wenn zusätzliches Material exkludiert wird.

Prinzip der Modalität und Prinzip der Redundanz (LÖSCHEN)

Anschliessend überlegt Max, ein kurzes Video zu machen, bei dem er mit seiner Stimme erläutert, was auf den visuellen Darstellungen passiert. Das ist gemäss dem Prinzip der Modalität eine gute Idee.

Allerdings ist es gemäss dem Prinzip der Redundanz suboptimal, wenn viel Text auf dem Bild zu sehen ist, während eine Stimme spricht.

Die visuelle Darstellung das gesprochene oder geschriebene Wort, was für das Lernen hilfreich ist. Gesprochene Worte und Text hingegen ergänzen sich nicht, sondern führen zu einer kognitiven Überladung des sprachlichen Sinneskanals. Menschen können nur entweder lesen oder zuhören.

Im vorliegenden Beispiel könnte Max überlegen, ob er den geschriebenen Text bei der Darstellung im Video reduzieren kann. Begriffe wie die «positiv geladenen Teilchen» oder «Fangentladung» sind unproblematisch.