Zwei Autoren dieses Moduls, Andi und Tom, geben im folgenden Audio-Ping-Pong Einblick in ihr Lernverständnis und ihre eigenen Erfahrungen.

Folge 1

Transkript

Hallo und herzlich Willkommen zum Kapitel Neues Lernen und Wissen teilen.

Du befindest dich gerade am Anfang eines mehrteiligen Audio-Ping-Pongs, in dem Tom und ich, ich bin der Andi, klar machen wollen, herausstellen wollen, warum eigentlich Neues Lernen und Wissen teilen wichtig ist und was wir damit weinen. Und damit lege ich jetzt gleich los.

Die Digitalisierung hat inzwischen eigentlich alle Bereiche unseres Lebens erfasst und durchdringt sie immer tiefer. Dadurch ergeben sich auch sehr tiefgründige Transformationen unserer Arbeit, unseres Lernens, unseres Alltags, unseres Lebens. Dadurch steigt zum Beispiel der Bedarf, immer wieder Altes zu verlernen und auch Neues zu lernen, um eigentlich mit diesem immer schneller werdenden Tempo überhaupt mit dabei bleiben zu können. In diesem Kapitel befassen wir uns also damit, wie man Neues lernen kann und auch wie man dieses neue Lernen, dieses Wissen oder diese Kompetenz teilen kann.

Wir meinen nicht damit, mit Lernen zum Beispiel auswendig Lernen von Vokabeln oder das auswendige Lernen von Phrasal Verbs für die Proficiency Prüfung oder auch nicht unbedingt das Lernen in Bezug auf das Abgeben von Leistungsnachweisen, sondern wir meinen, wir orientieren uns an einem grösseren Verständnis von Lernen, eigentlich auch, was der Lehrplan 21 ja schon sagt mit dieser Dreiteiligkeit. Der Lehrplan 21 orientiert sich ja an diesem Kompetenzverständnis von Wissen, Können und schlussendlich auch das Wollen, also dass es irgendwie in mich reingeht und mich zu einem anderen Menschen macht. Und die gute Nachricht ist ja, dass wir gar nicht nicht lernen können, also wir lernen immer, egal ob wir das sehr bewusst tun oder unbewusst. Wir lernen immer, aber unser Verständnis, das sich dahinter verbirgt, ist eben dieses Kompetenzverständnis, das auch durch den Lehrplan 21 geprägt ist.

Und jetzt ist es so, dass wenn wir Studien anschauen, wo im Leben lernen wir eigentlich Dinge, in welchen Situationen, die Zahlen variieren zum Teil an diesen Modellen oder an diesen Zahlen, an denen ich mich orientiere, werden 70 Prozent von den Dingen, die wir lernen, lernen wir aus Erfahrungen, on the job, also weil wir eine konkrete Herausforderung haben und das auch gleich bei der Arbeit, beim Alltag lernen wir gleich daraus. 20 Prozent erwerben wir von unseren Kompetenzen durch das Lernen von anderen, zum Beispiel auch durch Coaching oder Austausch oder Diskussion. Und nur 10 Prozent lernen wir durch formelles Lernen, also durch Kurse, Programme, Studiengänge, E-Learning und was auch immer. Das Interessante ist allerdings, dass man zum Teil Lernen aus Erfahrungen aber auch nur machen kann, wenn man überhaupt mal formell gelernt hat.

Also hat dieses, auch wenn die Zahl 10 Prozent klein ist, heißt das nicht unbedingt, dass es nicht wichtig ist, sondern diese formellen erworbenen Kompetenzen sind die Basis für ein kontinuierliches Weiterlernen, das dann später kommt. Und wir reden eigentlich natürlich dann jetzt von all diesen drei Dingen, weil auch in einem Studium zum Beispiel als Lehrperson sind alle Aspekte relevant. Wir verstehen jetzt unter diesem Lernen, dass wir uns zunächst mal mit uns selbst beschäftigen können und danach auch mit einem Kollektiv, also in einer Gruppe. Und bei mir selbst, beim Individuum begonnen, da kann ich mich zum Beispiel fragen, welche Kompetenzen habe ich rund um das Thema persönlicher Lernplan, also weiß ich eigentlich, was meine persönlichen Lernziele sind und inwiefern reflektiere ich meine Ziele auch immer wieder. Das ist ja auch besonders in einer formellen Lernsituation, wie zum Beispiel in einem Studium, auch immer wieder herausfordernd, weil ich ja Dinge wie lernen muss, die ich vielleicht nicht persönlich zu meinen Lernzielen erklärt habe. Aber da ist natürlich dann auch wieder die spannende Frage, wie gehe ich damit um, was kann ich tun, damit das auch zu einem gewissen Teil mein eigenes Lernziel werden kann und sowas lasse ich allenfalls auch außen vor. So die Fähigkeit überhaupt, meinen Alltag so gestalten zu können, dass ich überhaupt lernen kann, also welche Routinen habe ich eigentlich in meinem Alltag implementiert an einem Tag, in einer Woche, in einem Monat, in einem halben Jahr, das überhaupt Lernprozesse möglich macht, also gestalte ich das bewusst? Und das Dritte ist auch so ein bisschen das Mindset, das wichtig sind, also traue ich mir neue Dinge zu, sehe ich mich selbst als Lernende oder Lernender oder habe ich das Gefühl, ich habe schon alles gelernt und habe ich eigentlich auch ein Vertrauen in meine eigene Fähigkeit, Neues dazuzulernen und diese Grundhaltung gegenüber dem Lernen gebe ich jetzt sehr gerne weiter an Tom. Was machst du wohl daraus?

Folge 2

Transkript

Ja, Andi, herzlichen Dank für deine anregenden Gedanken in Folge 1.

Du hast erwähnt, dass das formelle Lernen nur 10% des Lernens ausmachen würde und das hat mich an einen MOOC erinnert, den ich letztes Jahr absolviert habe. Das Angebot trug den vollmundigen Titel Leaders of Learning und da habe ich aber doch einige interessante Erkenntnisse daraus gezogen.

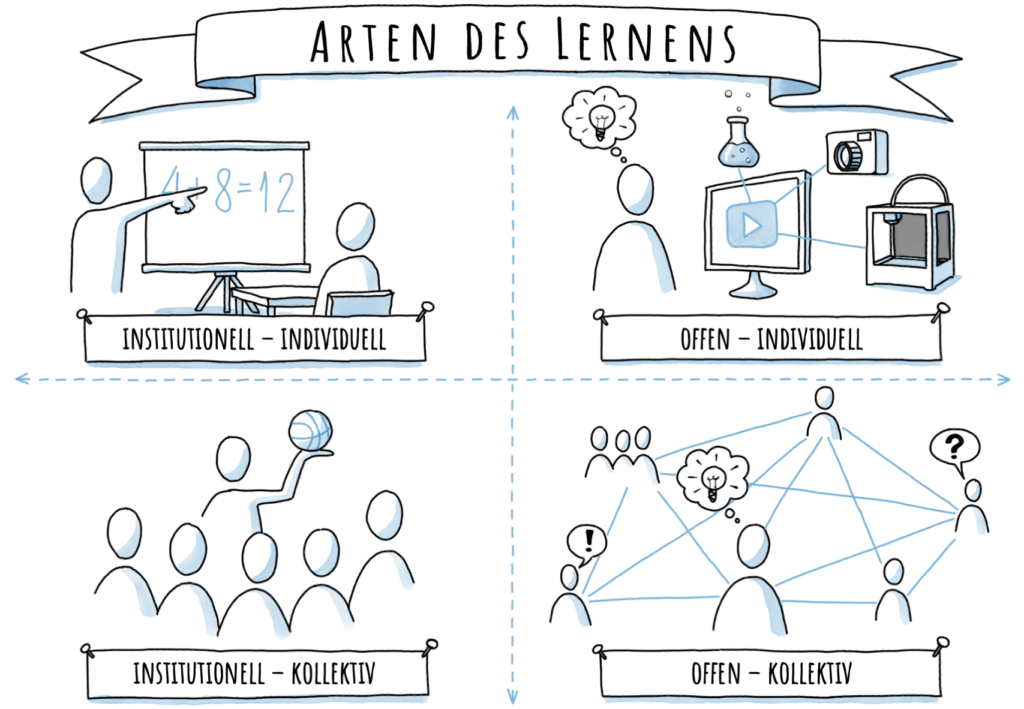

Im ersten Teil ging es vor allem um das eigene Lernverständnis und beim Start musste man eine Selbsteinschätzung machen. Und bei der Auswertung wurden dann vier Quadranten unterschieden. Einerseits institutionell versus offen und andererseits individuell versus kollektiv. Also beispielsweise jetzt institutionell-individuell, da ist gemeint das klassisch-schulische Lernen in Fächern, wo dann auch beurteilt wird, während institutionell kollektiv dann z.B. den Sport- oder Musikunterricht meint, den Klassenrat, Exkursionen usw., wo also weniger fachliche Kompetenzen aufgebaut werden, sondern vielmehr gemeinsame Werte im Zentrum stehen.

Und dem steht gegenüber eben das offene, Sie haben es verteiltes Lernen genannt. Und da geht es auf der individuellen Ebene ums autodidaktische Lernen, also beispielsweise ums Lernen mit Videotutorials. Und beim offen kollektiven Quadranten, da geht es ums Lernen in Communities.

Und nun habe ich gemerkt, dass ich ironischerweise seit jeher auf der institutionellen Ebene unterwegs bin, dass ich also als Lehrperson und jetzt auch als Dozent einer Hochschule eben ganz stark auf dieses formelle und institutionelle Lernen ausgerichtet bin, dass ich selber aber eine ganz klare Tendenz zu diesem offenen Lernen habe und dass ich dort dann auch richtig aufblühe. Einerseits folge ich ganz stark meinen eigenen Interessen und lerne diese dann auch autodidaktisch. Ich fühle mich bei institutionellen Formen oft eher eingeengt und bevormundet. Ich habe zwar schon mich immer arrangiert damit und es ist mir auch gelungen, aber so richtig Spaß gemacht hat mir eigentlich immer eben dieser individuelle und offene Teil.

Und gleichzeitig merke ich auch, dass es mich sehr antreibt, wenn ich in einer Gruppe lerne und deshalb suche ich immer wieder solche Formen wie Learning Circles, nennen wir das, wo alle Beteiligten mit ihren eigenen Lernvorhaben gemeinsam sich austauschen oder Intervisionen, Lernpartnerschaften. Und wir beide haben ja auch über das e-Portfolio eine solche Lernpartnerschaft.

Du hast erwähnt, man kann nicht nicht lernen und da gebe ich dir natürlich recht und trotzdem gibt es für mich ein Lernen, das bewusster und befriedigender wahrgenommen werden darf. Das fokussiere ich mich nun. Mir geht es vor allem darum, was sind denn die Gelingensbedingungen, damit dieses Lernen möglich ist. Und bei mir habe ich festgestellt, dass ich viel Zeit und auch Musse dafür brauche. Zwischen zwei Meetings komme ich beispielsweise nicht in den Flow und habe Mühe, mich auf etwas Neues zu konzentrieren und wirklich meine Gedanken zu fokussieren. Und damit stellt sich die Frage, was das jetzt heißt für diesen 45 Minuten Takt, den wir in der Schule haben, aber natürlich auch in der Hochschule. Ist es überhaupt möglich, in einer solchen getakteten Umgebung gut zu lernen?

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist für mich das Schreiben. Ich schreibe zwar nicht wahnsinnig gerne und auch nicht sehr gut, aber durch das Verschriftlichen kann ich meine Gedanken besser sortieren. Ich mache das mit einem E-Portfolio und darauf werden wir im Laufe des Kapitels ja noch weiter eingehen. Indem ich mir also quasi selber etwas erkläre, erhalte ich ein vertieftes Verständnis des Lerngegenstandes.

Und schließlich ist auch der Austausch mit anderen Lernenden für mich ganz essentiell. Im Dialog wird mein Verständnis gefestigt, manchmal auch über den Haufen geworfen, indem ich eine ganz neue Perspektive auf den Lerngegenstand erhalte. Und diese laufende Neukonstruktion ist für mich der Kern des Lernprozesses.

Ja, Andi, das wären mal meine Gedanken zu den Gelingensbedingungen. Und jetzt bin ich gespannt, wie du den Ball des Pingpongs aufnimmst.

In der Folge wird auf dieses Angebot verwiesen: Harvard-MOOC «Leaders of Learning»

Der Kurs kann gratis genutzt werden. Will man ein Zertifikat, so ist er kostenpflichtig.

Grafik, auf die in der Folge Bezug genommen wird:

Folge 3

Transkript

Nun kommen wir bereits zum dritten Teil unseres Ping Pongs und somit bin ich, Andi, wieder an der Reihe.

Vielen Dank, Tom, für das Teilen dieser sehr vielseitigen und interessanten Gedanken rund um das Erfahren und Erleben deines eigenen Lernens und eben auch um deine Einschätzung für Gelingensbedingungen für dieses Lernen. Bei diesen Gelingensbedingungen möchte ich sehr gerne anknüpfen und einige Punkte wieder aufgreifen, die du erwähnt hast. Du hast zum Beispiel gesagt, dass aus deiner Sicht zwei sehr wichtige Gelingensbedingungen für Lernprozesse oder für Lernen eben Zeit und Muße sind. Das kann ich absolut bestätigen.

Auch bei meinem heutigen Lernen muss ich mir wirklich sehr bewusst auch Zeit für das bewusste Lernen reservieren, so wie ich das auch für andere Dinge eben auch mache. Also, das sieht sehr konkret dann in meiner Agenda auch so aus, in meinem Kalender, dass ich mir fixe Zeiten, jede Woche fixe Zeiten versuche einzuplanen, in denen ich mich meinen Lernvorhaben widmen kann. Manchmal sehr zielgerichtet, manchmal etwas chaotisch, da kommt beides vor. Aber eben wichtig ist, dass ich mir solche Zeitfenster reserviere, genauso wie ich das eben auch für Sport, Meditation oder für Kurse in Weiterbildungs-Settings oder mit Studierenden eben auch einplanen muss. Also, da bin ich voll bei dir.

Und ein weiterer Aspekt, der ebenfalls für mich sehr wichtig ist, ist tatsächlich, dass ich für das Lernen Kooperationen suche. Also, das heißt, dass ich nicht ganz alleine unterwegs bin, sondern eben auch mit anderen, zum Beispiel innerhalb meines E-Portfolios, also in meinem Entwicklungsportfolio. Da bist ja du ebenfalls vernetzt und eben auch noch andere Menschen. Feedbacks, Gedanken, Kritik, Gedankenanstöße, die ich darin erhalte, sind für mich unglaublich wertvoll und zeigen mir auch, dass ich in diesen Lernprozessen eben auch nicht alleine bin.

Ebenfalls sehr hilfreich für mich sind Lernnetzwerke aller Art, also in denen wir uns auch physisch oder online in Präsenz treffen und uns rund um unsere Lernvorhaben austauschen. Aktuell erlebe ich so eines als Teilgebender, gerade auch innerhalb der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen, in dem wir uns in regelmäßigen Abständen zu einem Lernnetzwerk treffen und uns eben auch gegenseitig helfen bei unseren Vorhaben. Und du hast ja auch eben ein anderes solches Formatevent mit dem Picts Circle, den man übrigens auch einzeln buchen kann.

Und ja, 45-Minuten-Rhythmen sind da selbstverständlich einfach nicht hilfreich. Ich glaube, davon dürfen wir uns lösen. Damit meine ich natürlich nicht das Lösen von irgendwie Impulsen grundsätzlich, sondern mehr von diesen starren Rhythmen, die für alle gleich sind und eben nicht unbedingt beim Lernen hilfreich sind. Etwas weiteres, das mir sehr hilft, mein Lernen zu bleiben und auch immer wieder neue Dinge zu lernen, ist tatsächlich auch, mich immer wieder Dinge zu versuchen, die mir auf den ersten Blick nicht liegen oder nichts mit mir und meinem Kontext zu tun haben. Das bringt mich tatsächlich auch immer wieder aus der Komfortzone und zeigt mir auch, wie schwierig das ist, wenn man irgendwo reingeworfen wird oder auch ich mich selbst irgendwo reinwerfe, zu dem ich wenig Bezug habe. Zum Beispiel so ein unmögliches Lernvorhaben aus meiner Sicht war über Jahre oder sogar Jahrzehnte, war zum Beispiel das Thema Jonglieren, das ich jetzt auch schon seit einem Jahr weiter verfolge und tatsächlich minimale Fortschritte mache.

Hilfreich beim neuen Lernen ist sicher auch ein passendes Mindset. Wenn wir das Wort Mindset erwähnen, dann kommt fast schon automatisch auch Carol Dweck ins Spiel. Carol Dweck hat ganz viele Untersuchungen angestellt, wann in welchen Kontexten Menschen eben auch gut lernen oder Lernprozesse initiiert werden. Sie hat eben auch herausgefunden, dass es unterschiedliche Mindsets gibt, so zum Beispiel das Fixed Mindset und das Growth Mindset. Ich kann jetzt in dieser kurzen Aute natürlich nicht voll ins Detail gehen. Wir können ja auch noch was verlinken, um sich zu vertiefen, was diese Mindsets tatsächlich bedeuten. Aber grundsätzlich hilft es, wenn ich selbst an meinem Growth Mindset arbeite und mit diesem Mindset auch mit anderen Lernenden in Schulklassen, in Teams begegne. Kurz zusammengefasst ist ein Growth Mindset, dass ich die Überzeugung habe, dass Fähigkeiten veränderbar sind und nicht für immer und ewig festgelegt sind. Zusätzlich lege ich den Fokus eben auf den Fortschritt und die Anstrengung an sich und ich vergleiche mich in erster Linie mit mir selber anstatt mit anderen und ich erfreue mich an neuen Herausforderungen.

Und zu guter Letzt sehe ich Fehler als Chance des Lernens und Scheitern auch als Teil des Lernprozesses. Übrigens, im Wort Fehler sind ja die gleichen Buchstaben wie im Wort Helfer.

Bisher haben wir noch nichts dazu gesagt, wie man dein neues Wissen oder auch Kompetenzen tatsächlich auch mit anderen teilen kann. Da möchte ich ein paar Beispiele geben, die für mich aktuell besonders gut funktionieren. Zum Beispiel haben wir in Meetings aller Art, haben wir das Motto Lernen zuerst eingeführt. Das heißt, egal was eigentlich auf der Traktandenliste für ein Treffen tatsächlich dann zustande kommt, sind immer zwischen 10 und 20 Minuten für Lernen zuerst reserviert und in dieser Zeit schreibt sich immer jemand aus dem Team ein, um den anderen Teammitgliedern etwas zu erzählen bzw. sie etwas ausprobieren zu lassen aus einem Kontext, in dem man selbst gerade etwas gelernt hat. So kann man dafür sorgen, dass innerhalb von kurzer Zeit jedes Mal auch der Fokus auf das Lernen gesetzt wird und nicht auf irgendwelche organisatorischen Dinge und zudem können auch Impulse gegeben werden für neue Lernprozesse bei anderen und eben es kann dafür sorgen, dass man auch gleich jedes Mal ein kleines bisschen selbst weiterlernt. Zudem habe ich mich dafür entschieden, dass ich auch einen Podcast mache, in dem ich Erkenntnisse mit der Welt dann teile und ich erachte auch LinkedIn und Instagram als Plattformen, auf denen ich immer mal wieder gerne Erkenntnisse oder auch z.T. Fragestellungen oder Herausforderungen teile und so auch wieder mit anderen Menschen in einen Austausch kommen kann.

Ja Tom, jetzt bin ich natürlich gespannt, was du damit machst und wie du dein Wissen mit anderen weitestgehend teilen möchtest.

In dieser Folge wird das Growth Mindset nach Carol Dweck erwähnt. Hier findest du weitere Infos:

Das Growth Mindset wird in der Aktivität Flow (Kapitel Fokus, Freiräume und Flow) vertieft.

Folge 4

Transkript

Vielen Dank Andi für deine Replik!

Und damit kommen wir bereits zur letzten Folge unseres Pingpongs.

Die Idee des «Lernen zuerst», bei dem eine Person zum Beginn eines Treffens einen Einblick ins Lernen gibt oder auch gleich mit dem Team eine Methode ausprobiert, hat mich sehr angesprochen.

Ich wünschte mir, dass diese Idee im Bildungswesen Schule machen würde! Gerade weil sie das Lernen ins Zentrum stellt und uns immer wieder bewusst macht, dass wir als Lehrende immer auch Lernende sind. Stattdessen erlebe ich in Weiterbildungen of eine gewisse Konsumhaltung. Die Erwartung, dass das Wissen oder besser noch die Kompetenzen auf dem Silbertablet serviert werden und so ganz einfach verinnerlicht werden können. Das funktioniert allerdings nicht, denn Lernen hat immer mit dem Verlassen der Komfortzone zu tun. Um als Lehrperson ein Vorbild für die Lernenden zu sein und diese glaubwürdig in ihrem Lernprozess begleiten zu können, müssen wir uns immer wieder auch selber Lernprozessen stellen und unser Mindset hinterfragen.

Du teilst dein Wissen über Podcasts, LinkedIn, Instagram. Ich bin selber ein begeisterter Hörer eures Podcasts. Auf SM bin ich zwar auch unterwegs, allerdings sehr passiv und wenn schon über Kommentare bei anderen. Mir fällt es schwer, mich zu vor dieser für mich unfassbaren Masse zu exponieren und es kostet mich zu viel Zeit und Energie Beiträge zu verfassen, mit denen ich mich identifizieren kann. Interessanterweise habe ich keine Mühe Inhalte auf Webseiten und Videoplattformen zu publizieren. Vielleicht lasse ich mich auch einfach zu sehr von diesen Bildungsinfluencer:innen blenden oder fürchte allfällige negative Kommentare von Leute, die ich gar nicht kenne.

Beim Teilen meines Wissens stelle ich mir die Zielgruppe vor: Wie soll ich den Inhalt aufbereiten, dass er selbsterklärend wird? Wieviel Kontext braucht es, um die Inhalte produktiv nutzen zu können? Unterrichtsmaterialien allein sind ja oft wenig hilfreich, wenn der methodisch-didaktische Rahmen nicht bekannt ist.

Ausserdem überlege ich mir, ob ich mir neue Gedanken und Kritik zu meinen Inhalten verspreche? Je nachdem entscheide ich mich für die eine oder andere Plattform. Ich bin überzeugt, dass hier noch sehr viel Potential brach liegt. Es gibt so viele unglaublich wertvolle Ressourcen, die im stillen Kämmerlein entstehen und meist auch da bleiben. Wenn jede Lehrperson ihr eigenes Lernen sichtbar machen und bereitwillig teilen würde könnten wir sehr viel Zeit und Energie sparen. Ich meine damit nicht, dass man das dann einfach 1 zu 1 übernehmen kann, sondern viel mehr, dass durch den Austausch darüber sehr viel Energie und Motivation geschöpft werden kann. Ich erlebe es jedenfalls so.

Tja und nun ist natürlich die Frage, was du und damit meine ich dich als Teilnehmerin und Teilnehmer dieses Moduls für dich mitnimmst? Wie gestaltest du dein Lernen? Was hat dich angesprochen und was hat sich irritiert?

Wie hast du bisher das schulische Lernen erlebt? Was hat für dich funktioniert, was nicht?

Zum Überlegen

- Welche Aussagen im Pingpong sind für dich überraschend und neu?

- Was deckt sich mit deinen Erfahrungen? Was nimmst du anders wahr?

- Wie hast du bisher das schulische Lernen erlebt? Was hat funktioniert, was nicht?

- Was sind für dich die Gelingensbedingungen fürs Lernen? Was motiviert dich?

In den folgenden Aktivitäten kannst du dich vertiefter mit deinem eigenen Lernen, mit dem Lernen in Gruppen und dem Teilen von Wissen auseinandersetzen.