Gespräche führen will geübt sein – realistisch, flexibel und ohne Druck, mit echten Menschen oder auch mit KI. Der Beitrag zeigt, wie ChatGPT-gestützte Rollenspiele helfen, sich in Fachgesprächen sicher zu fühlen – ob im Beruf, im Studium oder zur eigenen Reflexion. Sozusagen ein Rollenspiel reloaded.

In Kürze zum Hören

Rollenspiele neu gedacht

Künstliche Intelligenz – allem voran ChatGPT – ist derzeit aus der öffentlichen und bildungspolitischen Debatte nicht mehr wegzudenken. Für viele Lehrende wie Lernende bedeutet sie Herausforderung und Experimentierfeld zugleich. Dabei zeigt sich ab: Wer KI nicht nur nutzt, sondern didaktisch durchdacht in seine Arbeit integriert, kann echte, neue Lernräume schaffen – auch in Settings, in denen der Einsatz von KI nicht zuvorderst steht, sondern wo es um Kommunikation, Beziehung und Dialog geht.

Ein Beispiel dafür ist der gezielte Einsatz KI-gestützter Rollenspiele zur Vorbereitung auf professionelle Gesprächssituationen. Gespräche mit Eltern, Fachpersonen oder im Team gehören in nahezu allen pädagogischen und therapeutischen Studiengängen zum Ausbildungsalltag – sei es im Praktikum, in der Projektarbeit oder später im Beruf. Solche Gespräche sind oft komplex und emotional aufgeladen. Sie verlangen kommunikative Sicherheit, Fingerspitzengefühl und Reflexionsfähigkeit. Rollenspiele sind eine bewährte Methode, um genau das zu trainieren. Doch was passiert, wenn das Gegenüber nicht von Mitstudierenden gespielt, sondern von einer KI simuliert wird?

Warum Gespräche mit KI üben?

Professionelle Gespräche gehören zum pädagogisch-therapeutischen Alltag und stellen für viele Studierende und Fachpersonen eine komplexe Aufgabe dar. Sei es das erste Elterngespräch, eine schwierige Rückmeldung an eine Kollegin oder die Abstimmung im interdisziplinären Team: Solche Situationen erfordern mehr als fachliches Wissen. Gefragt sind Kompetenzen in der Gesprächsführung, kommunikative Fähigkeiten, Empathie, Klarheit, Dialogfähigkeit – und vor allem Übung.

Wer mit Menschen arbeitet, kennt die Herausforderung, Gespräche gut und professionell zu führen.

Rollenspiele sind eine bewährte Methode, um genau das zu trainieren. Klassische Rollenspiele im Unterricht bringen eigene Herausforderungen mit sich: Sie benötigen Zeit, setzen bereitwillige Mitspielende voraus und verlangen oft auch Mut. Vielen fällt es schwer, vor anderen in eine Rolle zu schlüpfen. Manche wünschen sich mehr Wiederholungsmöglichkeiten oder realistischere Reaktionen.

Hier bietet KI einen neuen Zugang: Mit ChatGPT lassen sich Gesprächssituationen individuell simulieren. Studierende können verschiedene Handlungsweisen, Aussagen, Fragen oder Gesprächstechniken ausprobieren. Sie erleben, wie sich unterschiedliche Reaktionen auswirken, welche Aussagen zu Missverständnissen führen können und wie sich diese in einer echten Gesprächssituation umgehen lassen. So entstehen sichere Übungsräume – flexibel, realitätsnah und ohne sozialen Druck.

Ein Praxisbeispiel – Rollenspiele mit ChatGPT im Studium

«Eigentlich mag ich keine Rollenspiele, auch wenn ich mir bewusst bin, dass diese wichtig sind. Die Variante mit ChatGPT war aber besser als Rollenspiele, wie ich sie bisher kannte, und ich hatte keine Hemmungen, mich darauf einzulassen.» (Zitat einer Studentin)

Im Modul Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Kooperation im Masterstudiengang Heilpädagogische Früherziehung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik arbeiteten die Studierenden erstmals mit KI-gestützten Rollenspielen. Ziel war es, ihre kommunikativen Kompetenzen im Umgang mit anderen Fachpersonen anhand von Gesprächssituationen zu schärfen, wie sie ihnen in der Praxis regelmässig begegnen.

Die Rollenspiele orientieren sich an prototypischen Herausforderungen aus dem Berufsfeld: etwa an Fachpersonen, die wenig Interesse an Kooperation zeigen, oder an Kolleginnen, die Eltern gegenüber eine abwertende Haltung vertreten und dies auch so kommunizierten. Die Situationen sind bewusst zugespitzt, aber keineswegs unrealistisch. Viele der gewählten Szenarien basieren auf konkreten Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag und lassen sich in ähnlicher Form in anderen pädagogischen und therapeutischen Kontexten wiederfinden.

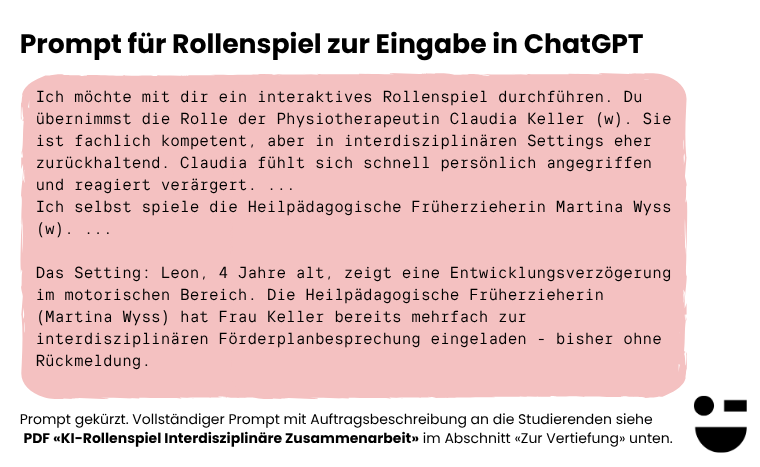

Im Unterricht arbeiten die Studierenden in Kleingruppen mit verschiedenen Szenarien. Jede Gruppe erhält einen vorbereiteten Prompt mit Situationsbeschreibung und kurzer Rollenanweisung und startet das Gespräch direkt über ChatGPT. Gemeinsam überlegen die Gruppen, wie sie in ihrer Rolle reagieren wollen. Sie diskutieren mögliche Gesprächseinstiege, formulieren erste Beiträge und beobachten, wie die KI darauf reagiert. Jeweils zwei Gruppen setzen sich mit einer von fünf unterschiedlichen Praxissituationen auseinander.

Besonders eindrücklich zeigt sich, wie unterschiedlich die Gruppen die gleiche Ausgangslage interpretieren und welche Gesprächsverläufe daraus entstehen. Im Zentrum steht nicht nur das Tun, sondern auch das gemeinsame Nachdenken darüber. Das Besprechen möglicher Aussagen in der Gruppe regt Reflexionsprozesse an: Was könnte das Gegenüber wohl antworten? Wie wird meine Aussage verstanden? Und wie gehe ich mit einer unerwarteten Reaktion um? Überlegungen, die man sich vor herausfordernden Gesprächen oft macht, aber selten in dieser Genauigkeit.

Gerade hier zeigt sich ein entscheidender Vorteil der KI: Sie hört die Diskussionen in der Gruppe nicht mit, sondern reagiert ausschliesslich auf das, was letztlich eingegeben wird. So entsteht ein geschützter Raum, in dem Ideen ausprobiert, verworfen oder neu formuliert werden können – ohne Druck, mit fein abgestimmten Reaktionen auf jede einzelne Aussage. Zudem lässt sich mit passenden Prompts das Gespräch zurücksetzen oder eine alternative Formulierung testen, ohne von vorne beginnen zu müssen.

Die Variante mit ChatGPT war besser – und ich hatte keine Hemmungen, mich darauf einzulassen.

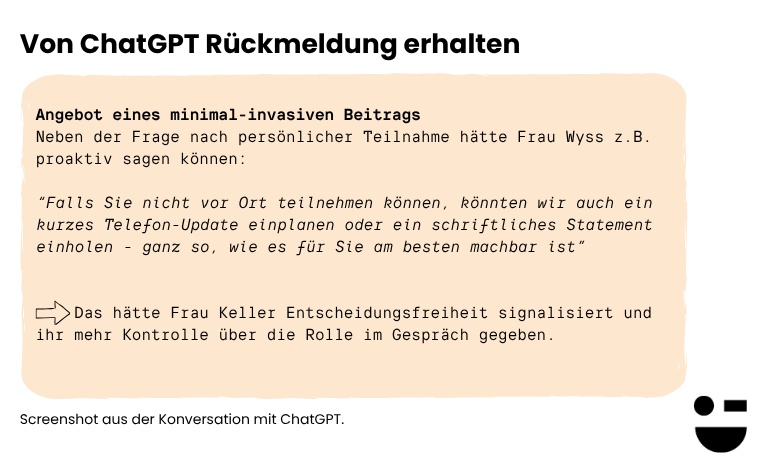

Am Ende jeder Simulation geben die Studierenden einen zusätzlichen Prompt ein, der die KI dazu auffordert, das Gespräch auf einer Metaebene zu kommentieren. So erhalten sie Rückmeldungen zu ihren Beiträgen und Vorschläge für alternative Formulierungen oder Einschätzungen zur Wirkung bestimmter Aussagen. In der Kleingruppe diskutieren sie diese Einschätzungen weiter und erleben sie oft als besonders hilfreich.

Was braucht es für den Einsatz?

Für die Durchführung KI-gestützter Rollenspiele braucht es keine aufwendige Infrastruktur, wohl aber ein gut durchdachtes didaktisches Setting. Aus der Umsetzung im Modul lassen sich zentrale Gelingensfaktoren ableiten, die für andere Studiengänge und Praxisfelder ebenfalls relevant sind.

Die technische Hürde ist niedrig: Ein internetfähiges Gerät mit Zugriff auf ChatGPT reicht aus. Die kostenfreie Version genügt. Entscheidend ist die Qualität der Rollenanweisungen und Prompts, die den Gesprächskontext realitätsnah abbilden und der KI klare Instruktionen geben. Von Dozierendenseite wurden deshalb vorbereitete Prompts erstellt, die sowohl den fachlichen Kontext als auch die Ausgangssituation und die gewünschte Rolle der KI präzise beschrieben. Besonders wichtig: Die KI sollte nicht zu früh einlenken, auch einmal irritieren oder am eigenen Standpunkt festhalten. Das wurde in einer vorgängigen Testphase erkannt und durch gezielte Formulierungen im Prompt berücksichtigt.

Die Erstellung solcher Prompts ist dabei mehr als eine technische Vorbereitung. Sie wird selbst zu einem reflexiven Lernprozess. Wer reale Gesprächssituationen simulieren will, muss sich in das Gegenüber hineinversetzen: in dessen Perspektive, Haltung, vielleicht auch in Widerstände oder unausgesprochene Bedürfnisse. Das schärft nicht nur das Verständnis für die Gesprächsdynamik, sondern auch den Blick auf die eigene Haltung, inklusive möglicher Erwartungen oder Vorannahmen.

Nach einem ersten Durchlauf mit vorbereiteten Prompts entwickeln die Studierenden im nächsten Schritt eigene Prompts und erleben diesen Perspektivenwechsel sowie die damit verbundene Reflexion aus erster Hand. So wird aus dem Rollenspiel mit KI nicht nur ein Übungsfeld für Kommunikation, sondern ein Werkzeug für die bewusste Auseinandersetzung mit Gesprächssituationen, wie sie im Berufsalltag immer wieder vorkommen.

Ergänzend zum KI-Prompt erhielten die Studierenden eine kurze Rollenanweisung für ihre eigene Rolle – etwa als Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung. Die Eingabe der Gesprächsbeiträge erfolgte entweder schriftlich oder über die Spracherkennung von ChatGPT. Letzteres funktionierte überraschend gut, selbst auf Schweizerdeutsch.

Potenzial & Grenzen

KI-gestützte Rollenspiele ersetzen kein reales Gespräch, aber sie schaffen einen wertvollen Raum für Vorbereitung, Reflexion und Perspektivenwechsel. Ob im Studium, in der Lehre oder im Berufsalltag: Wer mit Menschen arbeitet, kennt die Herausforderung, Gespräche gut und professionell zu führen. Hier können Simulationen mit KI helfen, sich auf unterschiedliche Gesprächsverläufe einzustellen, eigene Beiträge zu erproben und neue Varianten zu denken.

KI-Rollenspiele ersetzen kein Gespräch – helfen aber, sicherer zu werden und besser vorbereitet zu sein.

Der grösste Mehrwert liegt im geschützten Übungsrahmen: ohne Druck, mit Wiederholungsmöglichkeit, im eigenen Tempo, für sich alleine oder in einer Gruppe. Gleichzeitig zeigen sich klare Grenzen: Die KI ist kein fühlendes Gegenüber, kennt und zeigt keine Mimik oder Körpersprache und agiert stets im Rahmen ihrer Trainingslogik. Reale Gespräche verlaufen oft anders – überraschend, emotional, nicht planbar. Dies gilt es zu berücksichtigen.

Auch datenschutzrechtlich ist Sorgfalt gefragt: In realitätsnahen Szenarien dürfen keine personenbezogenen oder schützenswerten Daten eingegeben werden. Der Schutz der Beteiligten hat immer Vorrang. Trotzdem lohnt sich die Auseinandersetzung: als Ergänzung zur Praxis, als Möglichkeit zur Selbstreflexion, und als Einladung, Rollenspiele neu zu denken.

Autor: Kolja Ernst, HfH

29.10.25

Zur Vertiefung

Feedback

Vielen Dank für deine Bewertung.