Lernen mit Bildern

Max ist Lehrer und möchte seinen Schülerinnen und Schülern erklären, wie ein Gewitter entsteht. Er hat gehört, dass man mit Bildern besser lernt und fügt darum auf dem Arbeitsblatt ein schönes, hochauflösendes Bild eines beeindruckenden Blitzeinschlages ein. Daneben bzw. darunter steht ein Text, der erläutert, wie ein Gewitter entsteht.

Zum Überlegen: Bilder sagen bekanntlich mehr als tausend Worte; aber lernen die SuS von Max dank diesem Bild besser, wie ein Gewitter entsteht?

Die Antwort auf diese Frage ist gar nicht so einfach. Dafür müssen wir zunächst das Konzept der kognitiven Kapazität einführen:

Kognitive Kapazität

Um das Lernen mit (digitalen) Medien besser zu verstehen, müssen wir die Theorie der kognitiven Kapazität kennen. Diese besagt, dass die kognitive Kapazität von uns Menschen limitiert ist. Unser Langzeitgedächtnis kann praktisch unendlich viele Dinge speichern, aber unser Kurzzeitgedächtnis kann nur drei bis sieben neue Dinge gleichzeitig halten. Nach etwa 30 Sekunden müssen diese neuen Dinge wieder in Erinnerung gerufen werden, falls sie nicht im Langzeitgedächtnis gespeichert wurden.

Kognitive Belastung

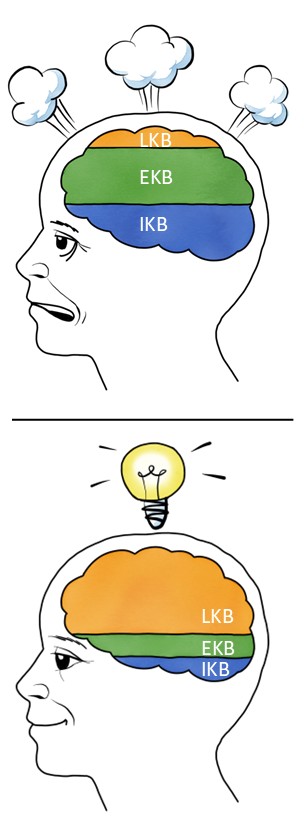

Immer wenn wir etwas lernen, wird unsere kognitive Kapazität belastet. Wir können uns diese Kapazität wie ein Gefäss vorstellen, dass aufgefüllt wird.

- Als erstes kommt die intrinsische kognitive Belastung (IKB). Diese hängt davon ab, wie anspruchsvoll ein Thema ist und wie viel Vorwissen jemand zum Thema mitbringt.

- Dann kommt die extrinsische kognitive Belastung (EKB): Diese hängt von der Komplexität der Lernmaterialien oder anderen ablenkenden Einflüsse ab.

- Das was vom Gefäss der kognitiven Kapazität übrig bleibt, wird mit der lernbezogenen kognitiven Belastung (LKB) aufgefüllt. Diese wird für das Verarbeiten von neuen Informationen genutzt.

Unser Ziel ist es also, die intrinsische und extrinsische kognitive Belastung zu minimieren, sodass möglichst viel kognitive Kapazität für lernbezogene Aktivitäten übrig bleibt.